「緑の歌 - 収集群風 -」は、台湾出身でイラストレーターとしても活躍する高妍(ガオイェン)が描く、ある少女の物語。台湾で暮らす少女・緑(リュ)が、日本の文化を通じて新たな世界に出会い、音楽や物語に触れる大学生活の中で、恋をしながら少しずつ成長していくさまが描かれる。物語の中でははっぴいえんどの楽曲「風をあつめて」、村上春樹の小説「ノルウェイの森」などが象徴的なモチーフとして登場し、緑の人生の端々に彩りを添えていく。月刊コミックビーム(KADOKAWA)で連載され、奇しくも1973年に発売された細野晴臣のソロアルバム「HOSONO HOUSE」と同じく、5月25日に単行本の上下巻が刊行された。

コミックナタリーでは単行本の発売を記念し、高と、彼女が尊敬する浅野いにおとのリモート対談をセッティング。浅野も「風をあつめて」が重要なモチーフとなる「うみべの女の子」を描いているが、高によると「うみべの女の子」を読まなければ「緑の歌 - 収集群風 -」は生まれなかったという。その理由と、台湾出身の高が日本のマンガ雑誌で連載に挑戦することの意義を語ってもらった。また浅野は「読み終わるのがもったいない」と感じた「緑の歌」の感想と、対談を通じて高から受けた刺激なども話している。

取材・文 / 島田一志通訳 / 田中雄大

「緑の歌 - 収集群風 -」あらすじ

物語の主人公は、台湾のとある海辺に暮らし、音楽と物語を愛する女子高生・緑(リュ)。ある日ふとしたきっかけで、緑ははっぴいえんどの楽曲「風をあつめて」に出会う。初めて聴くはずの曲になぜか懐かしさを覚え、「風をあつめて」は緑にとって大きな存在になっていく。時は流れ、台北の大学に進学し一人暮らしを始めた緑は、なぜか学生生活に馴染めずにいた。そしてとてつもなくついてないこと続きのある日、緑は音楽と真摯に向き合う青年・南峻と出会い……。

読み終わるのがもったいない作品

高妍 今日はお忙しい中、お時間を作っていただき、ありがとうございます。

浅野いにお いえいえ、僕のほうも高さんとお話しするのを楽しみにしていました。と言っても、お会いするのは今回が初めてじゃないですよね。

高 はい。2020年、フランスのアングレーム国際漫画祭の会場でお会いしました。あのとき「マンガを描き続けたらいつかまた会えるよ」と言ってくださったのがうれしくて……。その言葉を励みに今までがんばってこられた気さえします。

浅野 これは「緑の歌」で高さんが描いたテーマにも通じることだと思うけど、僕らみたいな仕事をしている人間は、創作し続けていればきっとどこかでまた会えると思ったんですよ。それと、言葉は交わさなくとも、ある意味ではマンガ家同士、作品を通じて語り合えているというような面もあるじゃないですか。実際、「緑の歌」はコミックビーム連載時から注目していましたし、今回、単行本の形でまとめて読ませていただいて、改めて素晴らしい作品だということを確信しました。高さんはイラストレーターとしてすでに活躍されていたから、絵がうまいのは当然のこととしても、とにかくキャラクターに血が通っていて、そこがマンガとしての一番の魅力になっていますよね。こういう感覚は久しぶりだったのですが、読み終わるのがもったいないと思いながら、1枚1枚ページをめくっていきました。

高 尊敬する浅野さんにそこまで言っていただけて……感激して泣いちゃいそうです。

浅野 いや、お世辞抜きで、それくらい「緑の歌」は強度がある作品だと思いますよ。むしろデビュー作でこんな完成度の高い作品を描いてしまって、次は大丈夫か、と余計な心配をしたくなるくらいで。「主人公の少女が年上の男性に惹かれていく」というストレートなラブストーリーのフォーマットを使ってはいますが、物語を紐解いていくと相当複雑な構成になっている。そういう作家としての姿勢にも感銘を受けました。あと、この作品は、小説や音楽やマンガを楽しむということ、そして、それらが単なるフィクションを超えて、現実の世界や人生にも大きな影響を及ぼすのだということを再認識させてくれます。そこもまたいい。

高 私は高校生の頃に「おやすみプンプン」の翻訳版を読んで以来、ずっと浅野さんのファンなんですが、主人公のプンプンという一見かわいいキャラクターの絵に惹かれて手に取ったんですよ。でも、実際に読んでみたら、ものすごく怖い話じゃないですか(笑)。そのことに衝撃を受けつつも、「マンガというものはこういう表現もできるんだ」ということに感動しました。それから日本語を勉強して、浅野さんが描いたほかの作品もいろいろと読ませていただくようになり、その中の1作があの「うみべの女の子」だったんです。一読してすぐに好きになりましたが、はっぴいえんどの名曲「風をあつめて」を知ったのもこのマンガのおかげです。その後、「風をあつめて」は私の中でとても大切な存在に育っていき、「緑の歌」の原型になったインディーズ版の短編でも、主人公の内面を象徴するものの1つとして出しました。それがきっかけではっぴいえんどの松本(隆)さん、細野(晴臣)さんともつながりができ、さらには今、こうして浅野さんともお話しできている。つくづくマンガを描き続けてよかったと実感しているところです。ちなみに浅野さんは、どういう理由で「うみべの女の子」に「風をあつめて」の歌詞を引用されたのですか?

浅野 実は構想の段階では、海外のある有名な曲を使わせてもらおうと思ってたんです。ところが洋楽の引用は権利関係上いろいろと難しいとのことで……。それで、日本のロックだと何がいいだろうかと改めて考え直したとき、最もしっくりきたのが「風をあつめて」だったんですよ。いずれにせよ、マンガで実際の「音」は表現できませんから、あまりマイナーな曲ではなく、ある程度、多くの人が知っているような曲を選ぶ必要がありました。あとは、少し背伸びしている女の子の内面を象徴させるためにも、リアルタイムの音楽ではなく、やや上の世代が聴いていたもののほうがいいかなとか。ご存じのように、「風をあつめて」はロックとしてはスローテンポのナンバーですが、僕はあえて激しい嵐の場面に歌詞を重ねました。その結果、面白い効果が生み出せたのではないかと自負しています。

高 確かに、激しい場面に激しい曲だと普通ですもんね。「風をあつめて」と嵐の場面の組み合わせ、印象に残った素晴らしいシーンです。そのシーンの印象があまりにも強すぎるからかもしれませんが、「風をあつめて」は私にとって決して明るい曲ではなく、寂しくて、切ない曲のように聞こえてきました。

浅野 それと、あの嵐の場面はMV的と言いますか、実際に「風をあつめて」を流しながら読んでも違和感がないように、1コマ1コマ、カット割りを工夫しているので、機会があればぜひ一度そうやって読んでみてください。

自分の作品に対する愛が、停滞している状況を動かす

浅野 話は変わりますが、高さんがイラストだけでなくマンガも描こうと思ったきっかけは何かあるのですか?

高 マンガは10代の頃からずっと描きたいと思っていたのですが、なかなか手をつけられずにいました。大学の在学中に、一時期、沖縄に留学していたこともあるのですが、そのとき、「うみべの女の子」とは違う意味で大切な2作と出会いました。それは岡崎京子さんの「リバーズ・エッジ」と、近藤ようこさんの「見晴らしガ丘にて」です。特に後者は、近藤さんが27~28歳の頃に描かれた作品だと知って、びっくりしました。当時の私は22歳で、これに負けないくらいの作品を自分でも描きたいと思うなら、今すぐ真剣にマンガに取り組まないといけないと強く感じたのを覚えています。それでイラストだけでなく、本気でマンガを描き始めるようになったんです。

浅野 「こういう作品を自分でも描きたい」と思う気持ちは大事ですよね。若い頃は特に。

高 そう思います。それで、2019年にまた日本へ行く機会があり、そのときに、日本の出版業界の方々ともつながりができました。その結果、少しずつ日本でイラストのお仕事をいただけるようになったのですが、あるとき、コミックビーム編集部の清水さんからも連絡をいただいて。それが昔からの夢だった日本のマンガ雑誌での連載につながり、先ほど話に出た短編をもとにした「緑の歌」を連載できることになったんです。

浅野 なるほど。ちなみに、どうして台湾ではなく、最初に日本でマンガを発表することにしたんですか?

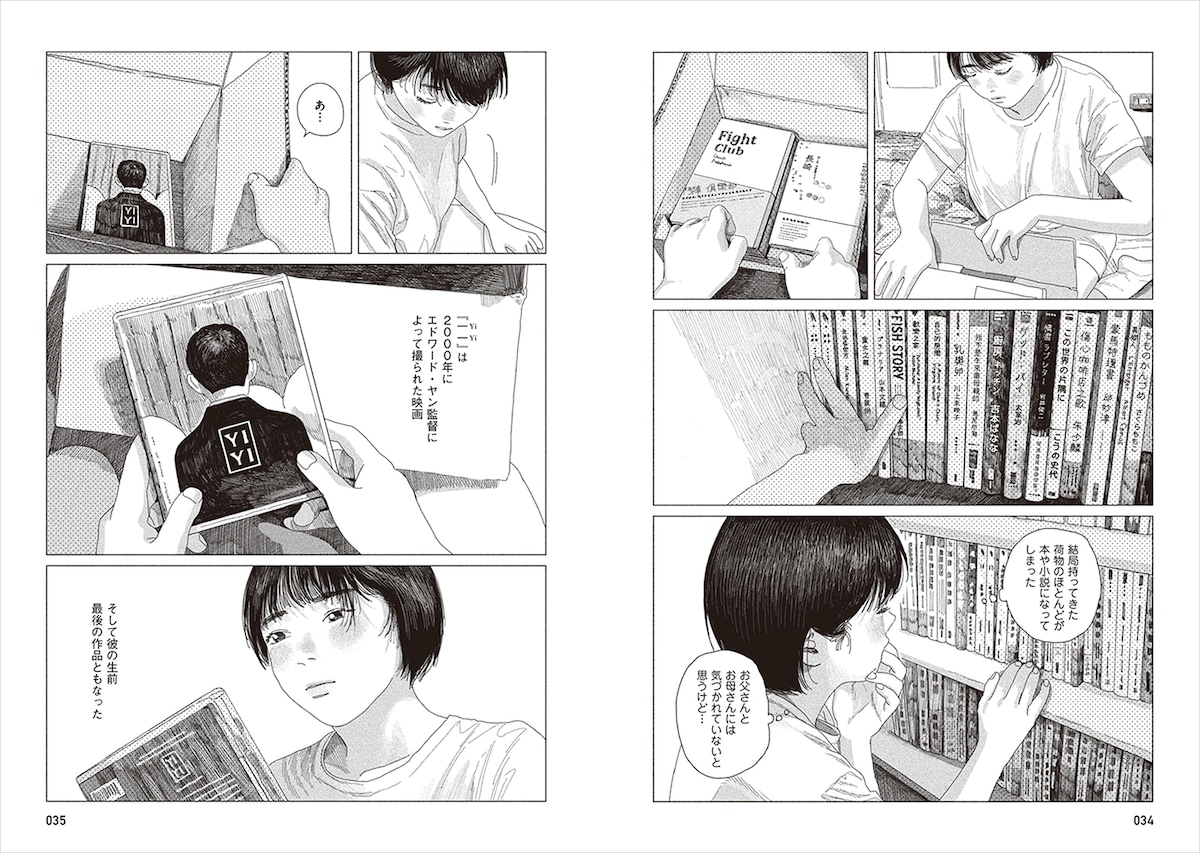

高 そのことについては、「緑の歌」の作中でも触れている、エドワード・ヤンという台湾の映画監督の存在が大きいです。例えば、彼の遺作で「一一(Yi Yi)」(邦題:「ヤンヤン 夏の想い出」)という2000年に世界で公開された映画があるのですが、実は2017年になるまで、監督の故郷である台湾で上映されることはありませんでした。それは監督自身の決断だったとも聞いています。2000年当時、台湾における“映画”とは、良くも悪くも娯楽性の強い“お正月映画”的な大作が主流で、その種の映画を撮るつもりはないという、エドワード・ヤンの強い覚悟の表れですね。ひと言で言えばそれは、自分の作品に対する愛であり、できることなら観る人にもその思いを共有してほしいという願いでもあります。だとしたら、どうしてもまずは国外で作品を作って認められるしかないというのが、台湾の現状なんです。

浅野 そういう自分の作品を大切にしたいという思いは、高さんのマンガからも強く感じられますね。それゆえに、ほかの人が作った作品も大切にできるんだと思う。

高 もちろん、エドワード・ヤンと自分を比較するのはおこがましいことかもしれませんが、私も台湾を愛する台湾のクリエイターとして、あえて別の国で出発したいと思うようになったんです。少し遠回りになるかもしれませんが、それが結果的に、自分の国の人たちに自分の作品をきちんと届けられることにもつながっていくと考えたのです。実際、イラストの仕事に関しては、2020年に村上春樹さんの本(「猫を棄てる 父親について語るとき」)の装画を手がけさせていただいて以来、台湾でも同様のオファーがたくさん来るようになりました。そういう意味では、やはり国外での評価というのは、現段階ではとても重要なんです。もちろん私は台湾のそういう現状を悲観しているわけではなく、それはいつか変えられるものだと信じています。

浅野 そういえば僕も以前、サイン会のために台湾に行ったことがあるのですが、確かに今は、マンガに限らず外からの文化をいろいろと吸収している時期だということを肌で感じました。でもこれから先は高さんみたいなクリエイターがたくさん出てくると思う。日本の戦後のマンガも欧米の文化からの影響を受けながら発展し、今では世界的にも評価される独自のジャンルへと成長したわけじゃないですか。むしろ今後は飽和状態を経た後の先細りが心配なくらいで……。だからこれは、日本が進んでいて台湾が遅れているというような話ではなくて、高さんは今、ある意味ではとても面白い状況の中でマンガを描いているのだと言えなくもないですね。

次のページ »

自分の人生と照らし合わせながら読んでほしい作品